नई दिल्ली |

भारत सरकार ने नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2025 में संसद में घोषणा की थी कि देश नक्सल-मुक्त होगा और कोई नागरिक इस हिंसा का शिकार नहीं होगा। लेकिन क्या यह लक्ष्य हासिल हो पाएगा? 1967 से चला आ रहा नक्सलवाद, जो गरीबी और आदिवासी अधिकारों के नाम पर शुरू हुआ, आज कमजोर पड़ रहा है। 2025 में 300 से ज्यादा नक्सली निष्क्रिय हुए हैं, और प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 18 रह गई है। आइए समझते हैं कि यह आंदोलन कैसे फैला, पहले स्थिति क्या थी, अब इसे कैसे काबू में लाया जा रहा है, और क्या 2026 तक इसे खत्म करना संभव है।

बसवराज की हत्या से नक्सल नेतृत्व को बड़ा झटका

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) में साल 2018 में नंबाला केशव राव (बसवराज) को महासचिव बनाया गया था जिसे संगठन का ‘इंजीनियरिंग ब्रेन’ माना जाता था।

बीते मई में 50 घंटे चले मिलिट्री ऑपरेशन में इसकी हत्या कर दी गई। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के तहत CRPF, CoBRA और DRG की 500-600 सैनिकों ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर का उपयोग कर माओवादी कैंप पर हमला बोला, जिसमें बसवराज समेत 27 माओवादी मारे गए। बसवराज की मौत माओवादी नेतृत्व के 70% हिस्से को खत्म करने वाली साबित हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद पर “निर्णायक झटका” बताया, जिससे रेड कॉरिडोर सिमट गया।

बीते मई में 50 घंटे चले मिलिट्री ऑपरेशन में इसकी हत्या कर दी गई। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ जंगलों में ‘ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट’ के तहत CRPF, CoBRA और DRG की 500-600 सैनिकों ने ड्रोन और हेलीकॉप्टर का उपयोग कर माओवादी कैंप पर हमला बोला, जिसमें बसवराज समेत 27 माओवादी मारे गए। बसवराज की मौत माओवादी नेतृत्व के 70% हिस्से को खत्म करने वाली साबित हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद पर “निर्णायक झटका” बताया, जिससे रेड कॉरिडोर सिमट गया।

आखिर कैसे शुरू हुआ नक्सलवादी आंदोलन

नक्सलवाद भारत में एक सशस्त्र आंदोलन है, जो गरीबों और आदिवासियों के अधिकारों की मांग को लेकर शुरू हुआ था। इसका नाम 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से पड़ा, जहाँ किसानों ने जमींदारों के खिलाफ बगावत की थी। इस आंदोलन को माओत्से तुंग (चीन के नेता) के विचारों से प्रेरणा मिली, इसलिए इन्हें माओवादी भी कहते हैं। शुरू में यह किसानों की जमीन और गरीबी के खिलाफ था, लेकिन बाद में यह हिंसा और हथियारों का रास्ता अपनाने लगा।

छह राज्यों के 92 जिलों बन गए थे ‘रेड कॉरिडोर’

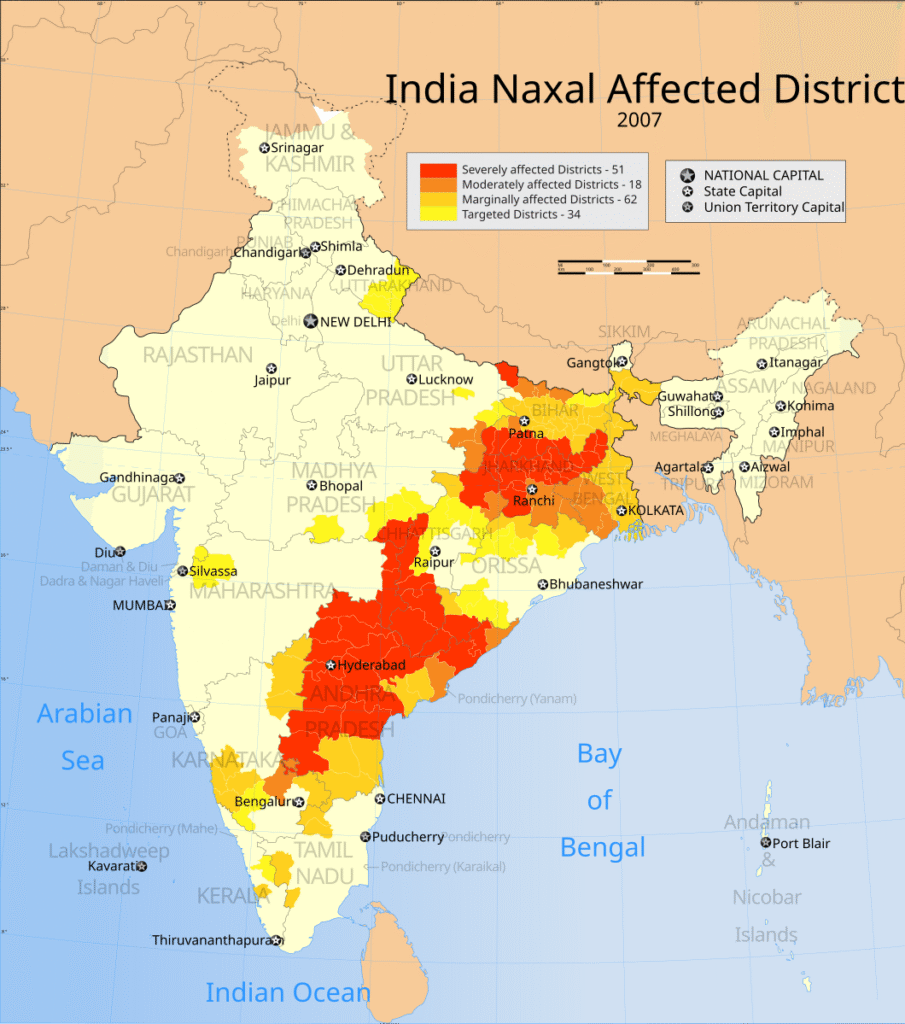

1980 और 1990 के दशक में यह आंदोलन बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के जंगलों में फैल गया, जिसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में सरकार की कम पहुंच होना था जिसका नक्लसवादियों ने फायदा उठाया। इसे ‘रेड कॉरिडोर’ कहा गया, जो 2004 तक 92 जिलों को प्रभावित करता था। माओवादी जंगलों में छिपकर सड़कें, रेलवे और पुलिस पर हमले करते थे, और उनका दावा था कि वे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं।

2000 के दशक में चरम पर था नक्सलवाद

साल 2000 के दशक में नक्सलवाद अपने चरम पर था। 2010 में 1,936 नक्सली घटनाएँ हुईं, जिसमें 1,005 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी और आम नागरिक थे। माओवादियों के पास हथियार, ट्रेनिंग कैंप और हजारों सशस्त्र कैडर थे। वे जंगलों में अपनी सरकार (जोनल कमेटी) चलाते थे और सरकार को चुनौती देते थे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत नौ राज्यों में गरीबी, बेरोजगारी और आदिवासियों की अनदेखी ने नक्सलवादियों की ताकत बढ़ाई। 2005 तक छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र उनका सबसे बड़ा गढ़ बन गया, जहाँ हर साल 300-400 लोग मारे जाते थे। सरकार के पास न तो सही योजना थी और न ही सैनिकों का समन्वय, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई थी।

दस साल में नक्सली हमले में भारी गिरावट

पिछले कुछ सालों में सरकार ने नक्सलवाद पर कड़ा रुख अपनाया, जिससे स्थिति बदल गई। 2024 से शुरू हुए ‘ऑपरेशन कागर’ और अन्य अभियानों ने माओवादियों को कमजोर किया। 2024-2025 में हिंसा की घटनाएँ घटकर 374 रह गईं, और मृतकों की संख्या 150 तक सिमट गई। पहले दस साल पहले यह आंकड़ा 1000 से अधिक था। दुनियाभर में संघर्ष की घटनाओं पर सबसे व्यापाक डेटाबेस रखने वाले संगठन ACLED के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अब तक 255 माओवादी मारे गए है जो पहले के वर्षों (जैसे 2023 में 125 मौतें) के मुकाबले दोगुनी है। अब रेड कॉरिडोर 38 जिलों तक सिमट गया है, और ‘सबसे प्रभावित’ 6 जिले (बिजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, वेस्ट सिंहभूम, गढ़चिरोली) में भी उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है।

_____________________________________________________________________________

नक्सलवाद कमजोर पड़ने की प्रमुख वजहें समझिए

- बेहतर समन्वय और खुफिया जानकारी: केंद्रीय और राज्य बलों (CRPF, CoBRA, ग्रेहाउंड्स) के बीच यूनिफाइड कमांड ने काम किया। इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशंस (जैसे अबूझमाड़ घुसपैठ) ने माओवादी नेतृत्व को निशाना बनाया। 2024 से ड्रोन, हेलीकॉप्टर और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल बढ़ा, जो पहले सीमित था।

- सरेंडर पॉलिसी ने आकर्षित किया : सरेंडर पॉलिसी को और बेहतर बनाया जिसमें ₹50,000 की सहायता राशि व नई जिंदगी शुरू करने के लिए ट्रेनिंग व नौकरी दी जाती है। गृह मंत्रालय (MHA) के आधिकारिक डेटा के अनुसार, 2024-25 में लगभग 881 नक्सली सरेंडर हुए और मुख्यधारा में लौटे।

- सरंदा डेवलपमेंट प्लान – झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरंदा जंगलों को माओवादियों का मजबूत गढ़ माना जाता था, यहां 2012 से 2018 तक एक पायलट योजना चली जिसे सरंदा डेवलपमेंट प्लान कहा गया। फिर इस विकास योजना को 2018 में ‘राष्ट्रीय नक्सल नियंत्रण रणनीति’ का हिस्सा बनाया। इसके तहत आदिवासी इलाकों में बुनियादी सुविधाएँ जैसे सड़कें, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी मुहैया कराना शुरू किया गया। इससे आदिवासियों के बीच माओवादियों का असर घटा। इसके तहत 2024-25 में 200+ गाँवों तक बिजली और मोबाइल नेटवर्क पहुँचा, जो पहले माओवादियों की शक्ति थी। 50 नए प्राइमरी स्कूल और 10 स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। 2025 में 15,000 घरों का निर्माण शुरू हुआ, जो अब पूरा होने की कगार पर है।

- सेना की संख्या बढ़ाई- पहले जो क्षेत्र माओवादियों के कब्जे में थे, अब वहां जगह-जगह सेना है। 2024 से इन क्षेत्रों में 10,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। CIAT स्कूलों (काउंटर इंटरसेप्ट एंड एंटी-टेरर ट्रेनिंग सेंटर्स) को बढ़ाया गया है, जहाँ पुलिस को जंगल युद्ध और नक्सलियों से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। SRE स्कीम (सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडीचर) के तहत फंडिंग बढ़ाई गई है, जो पुलिस को हथियार, ट्रेनिंग और बीमा के लिए पैसे देती है।

- माओवादियों की आंतरिक कलह भी मददगार बनी – 2023 में सेंट्रल कमिटी मेंबर ‘गणपति’ (एम. लक्ष्मण राव, पूर्व महासचिव) और ‘अभय’ (मल्लोजुला वेणुगोपाल राव, वर्तमान प्रवक्ता) के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि दोनों ने अलग-अलग गुट बना लिए। ‘गणपति’ चाहते थे हिंसक रास्ता जारी रखें, जबकि ‘अभय’ शांति वार्ता की बात कर रहे थे। इससे संगठन में एकता टूट गई और लोग एक-दूसरे से भरोसा खो बैठे।

- कोविड में कैडर कमजोर हुआ- कोरोना वायरल संक्रमण के दौरान माओवादियों को बहुत नुकसान पहुँचाया। 2020-2022 में जंगलों में इलाज की कमी से 100 से ज्यादा माओवादी मर गए, जो उनके लिए बड़ा झटका था।

- नेतृत्व की कमी ने कमजोर किया- हाल में माओवादी संगठन को सबसे तगड़ा झटका उनके महासचिव नंबाला केशव राव (बसवराज) की मई 2025 में हत्या का लगा। वह इस संगठन का दिमाग था और उसकी कमी से माओवादियों को और कमजोर कर दिया।

_____________________________________________________________________________

इन सैन्य ऑपरेशनों में नक्सलियों को नुकसान हुआ

- ऑपरेशन कागर (2024-2025): छत्तीसगढ़ के बस्तर में 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने माओवादी बेस पर हमले किए।

- ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (मई 2025) : इसमें 31 माओवादी मारे गए, यह ऑपरेशन कागर का ही विस्तार है।

- कांकेर क्लैश (अप्रैल 2024): 29 माओवादी मारे गए, पार्टापुर एरिया कमिटी खत्म हुई।

- अबूझमाड़ में बड़ी कार्रवाई (अक्टूबर 2024, मई 2025): 38 और 26 माओवादी मारे गए, जिसमें महासचिव नंबाला केशव राव (बसवराज) भी शामिल थे।

- सरेंडर और गिरफ्तारियाँ: 2024 में 163, 2025 में 142 माओवादी मारे गए। सितंबर 2025 में नारायणपुर में 16 और सेंट्रल कमिटी मेंबर सुजाता ने सरेंडर किया।

- बिजापुर और झारखंड ऑपरेशन (2025): IED अटैक और रेलवे विस्फोट के जवाब में 5-3 माओवादी मारे गए।

_____________________________________________________________________________

सेना के ऑपरेशनों पर उठते रहे हैं मानवाधिकार के सवाल

सेना के इन ऑपरेशनों ने माओवादियों को कमजोर तो किया, लेकिन मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल उठे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और PUCL (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ) जैसी संस्थाओं के अनुसार, 2024-2025 में 400 से अधिक मौतें हुईं, जिनमें आम नागरिक भी शामिल थे। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इन ऑपरेशनों के जरिए एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग्स (फर्जी मुठभेड़ें), गाँवों पर बमबारी और आदिवासियों को ‘माओवादी समर्थक’ बताकर गिरफ्तारियाँ होना आम हो गया है। उदाहरण: जनवरी 2025 में बिजापुर में 6 महीने की बच्ची की मौत, और दिसंबर 2024 में अबूझमाड़ में 4 बच्चों पर गोलीबारी।

एसओपी को नहीं मानने के आरोप – सिविल सोसाइटी रिपोर्ट्स में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन नहीं किया, और कई मामलों में निर्दोष आदिवासियों को ‘ह्यूमन शील्ड’ बताकर मारा गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने भी इन ऑपरेशंस पर चिंता जताई, और चेंज.ऑर्ग पर याचिकाएँ दायर हुईं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसा भी आरोप लगाया कि ये कार्रवाइयाँ आदिवासियों के विस्थापन और कॉर्पोरेट खनन के लिए भूमि हथियाने से जुड़ी हैं।

_____________________________________________________________________________

जमीन हकीकत : सरकार मजबूत हुई पर मिलिट्रीकरण से चिंता

बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राज्य शासन धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ बाकी हैं। यहां मिलिट्रीकरण बढ़ा है और अभी हर नौ नागरिकों पर एक सैनिक तैनात है जिससे आदिवासी डरते हैं।

साल 2025 तक बस्तर और कोण्डागाँव जैसे जिले ‘नक्सल-फ्री’ घोषित हो चुके हैं, जहाँ 29 गाँवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। सरकार ने 250 से अधिक सिक्योरिटी कैंप स्थापित किए, और 30 नए फॉरवर्ड बेस खोले जा रहे हैं। यहां विकास योजनाएँ लागू करके बिजली, पानी, सड़क बनाई जा रही है पर यहां की जमीनी वास्तविकता जटिल है।

ACLED डेटा के अनुसार, 2025 में यहां 255 मौतें हुईं, साथ ही आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा 27% बढ़ा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जंगलों में माओवादी अभी भी सक्रिय हैं, और राज्य शासन विकास तक सीमित है। न्याय और मानवाधिकार अभी भी कमजोर हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करना है, लेकिन आदिवासी असंतोष बाकी है। विशेषज्ञ कहते हैं कि 2026 लक्ष्य तभी संभव है, अगर मानवाधिकार और विकास पर ध्यान दिया जाए।